旅游地理学自考大纲湖南省高等教育自学考试课程大纲

来源:江南官网app下载 时间:2025-04-03

湖南省高等教育自学考试 课 程 考 试 大 纲

旅游地理学

(课程代码:05034)

湖南省教育考试院组编

2016 年 12 月

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

旅游地理学是高等教育自学考试地理教育(本科)专业的选考课程,它是地 理学与旅游科学之间的边缘科学。本课程旨在介绍旅游地理学的基本理论、研究 内容和科学体系,重点分析旅游需求、旅游资源、城市旅游、旅游地生命周期、 旅游容量、旅游规划和旅游可持续发展等内容,以便考生了解人类旅游活动与地 理环境的关系, 为学习和研究人类的旅游活动,开展旅游开发实践提供必要的理论 和方法。

二、课程目标与基本要求

全面了解旅游地理学及其发展动态,认识人类旅游活动的生产和发展规律及 其与地理环境的关系,理解旅游地理学的研究内容、任务、特点和方法,掌握旅 游地理学的基本原理、方法和技能。通过本课程的学习,考生应掌握旅游地理学 基础理论,并能运用于指导旅游市场的开拓,旅游资源的保护,当地旅游业的发 展,促进旅游业可持续发展。

三、与本专业其他课程的关系

必须具备一定的自然、人文、经济和区域地理基础, 并通过旅游经济学、旅 游规划学等进一步巩固和深入学习。旅游经济学、旅游心理学、旅游社会学等都 是旅游地理学的平行学科,他们分别从不同的侧面来研究旅游活动这个复杂多面 的社会经济现象。与这些平行学科比较, 旅游地理学研究的特点是在空间上进行 综合。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 绪论

一、学习目的与要求

了解旅游地理学的研究对象;熟悉旅游地理学的研究内容;弄清旅游地理学 与相关学科的关系;掌握闲暇、游憩、旅游、旅游地理学、旅游目的地、旅游通 道、旅游资源等概念。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游地理学的研究对象(重点)

识记:闲暇、游憩、旅游、旅游地理学等相关概念

理解:旅游与游憩的关系

(二)旅游地理学研究的内容(次重点)

识记:旅游目的、旅游决策行为、旅游通道、旅游资源等概念

理解:旅游行为的大中小模式、旅游开发的影响

应用:旅游开发的影响

(三)旅游地理学与相关学科的关系(一般)

理解:与地理学科的关系、与旅游学科的关系

第二章 旅游地理学发展简史

一、学习目的与要求

了解旅游地理学的发展历史;熟悉地理学者研究旅游的领域;把握国内外旅 游地理学研究的发展趋势。

二、考核知识点与考核目标

(一)中国旅游地理学的发展趋势;国外旅游地理学发展的趋势(重点) 识记:中国旅游地理学的发展趋势;国外旅游地理学发展的趋势

理解:地理学者参与旅游研究的特色贡献

(二)中国旅游地理学的发展(次重点)

识记:古代文人对旅游地理的贡献

理解:中国现代旅游地理学的发展

(三)国外旅游地理学发展的历史与回顾(一般)

识记:国外旅游地理学发展的基本情况

理解:旅游地理学研究的范式

第三章 旅游者行为

一、学习目的与要求

了解国际和中国对各类旅游者的界定;熟悉旅游者的动机及活动行为层次; 理解旅游者决策行为;掌握旅游者空间行为模式。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游者的决策行为;旅游者空间行为模式(重点)

识记:影响旅游者决策的因素、旅游决策的过程

理解:决策行为矩阵、旅游偏好、大尺度和中小尺度旅游空间行为

应用:最大效益原则

(二)旅游者;旅游需求(次重点)

识记:国际、国内对旅游者的界定

理解:马洛斯需求的层次、旅游的动机、 需求的层次、旅游者行为活动的 层次

应用:旅游者的判断

(三)旅游者行为研究的实践意义(一般)

识记:近邻效应

理解:旅游者行为研究的实践意义

第四章 旅游需求预测

一、学习目的与要求

了解旅游者的动机及活动行为层次;理解旅游者决策行为、旅游需求的概念 和影响因素;掌握旅游者空间行为模式;初步熟悉一些较为常用的需求预测方法。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游需求的影响因素;旅游需求的时空分布集中性;旅游需求的预测模型 (重点)

识记:旅游需求的概念

理解:影响旅游需求的各类影响因素;年龄职业对旅游需求的影响;价格 汇率对旅游需求的影响

应用:旅游需求时空分布集中性相关指数(季节性强度指数、高峰指数、

地理集中指数)的计算

(二)趋势外推模型;旅游需求预测模型(次重点)

识记:趋势外推模型、仿真模型、定性模型相关概念

理解:引力模型

应用:回归模型的应用(线性回归和曲线回归模型)

(三)特尔菲法(一般)

识记:工作步骤

第五章 旅游资源评价

一、学习目的与要求

了解旅游资源分类和评价的目的意义;掌握旅游资源分类的方法;熟悉旅游 资源评价的主要方法。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游资源分类(重点)

识记:分类的原则、标准、方法

理解:国家标准分类法

应用:国家标准分类的应用

(二)基本概念和理论基础;旅游资源体验性评价(次重点)

识记:旅游资源及评价的基本概念、一般体验性评价

理解:美感质量评价

(三)技术性评价(一般)

识记:气候适宜性评价

理解:资源要素组合的技术性评价

第六章 旅游地生命周期与空间竞争

一、学习目的与要求

了解旅游地生命周期理论的概念;掌握旅游地生命周期各阶段段的特征;学 会用生命周期理论解决相关旅游地发生发展的现象;理解旅游地空间竞争的相关 理论和应用。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游地生命周期理论;旅游地空间竞争(重点)

识记:旅游地生命周期理论的概念;旅游地生命周期各阶段的名称

理解:旅游地生命周期各阶段的特征;旅游地空间竞争的理论;名山和石 林空间竞争的特征

应用:旅游地生命周期各阶段的推断

(二)旅游地生命周期理论的应用(次重点)

识记:喀斯特洞穴生命周期的特征

理解:具有广域旅游市场的国际旅游地和具有区域旅游市场的国家级旅游 地生命周期的特征

应用:旅游地生命周期理论的应用

第七章 城市旅游与主题公园

一、学习目的与要求

熟悉城市旅游的概念和意义以及城市旅游吸引的主要内容;了解主题公园的 概念、类型和特征和了解城市旅游发展的动机; 掌握 RBD 的概念、功能意义、类 型以及城市旅游吸引要素;理解和掌握主题公园布局的影响因素。

二、考核知识点与考核目标

(一)城市游憩商业区(RBD);主题公园(重点)

识记:RBD 和主题公园的概念、类型、功能;旅游地生命周期各阶段的名称 理解:RBD 与 CBD 的关系;RBD 和主题公园的功能、意义、影响因素

应用:中国主题公园发展的问题

(二)城市旅游研究概述(次重点)

识记:城市旅游的定义;城市旅游吸引体系

理解:城市旅游研究的内容体系

(三)城市旅游发展的动力机制(一般)

识记:城市旅游发展的一般驱动力

理解:城市旅游驱动力的转化

第八章 旅游环境容量

一、学习目的与要求

熟悉基本容量测定的方法和国内旅游开发中的一些基本空间标准;掌握旅游 环境容量的相关概念;理解 5 个基本容量之间的关系。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游环境容量的概念体系;旅游环境容量在旅游规划和管理中的应用(重点) 识记:旅游基本容量相关的概念体系

理解:旅游基本容量之间的规律性关系;木桶理论

应用:旅游环境容量在旅游规划和管理中的应用

(二)旅游环境容量的量测(次重点)

识记:国内旅游开发中的一些基本空间标准

理解:旅游环境容量的测量的方法

(三)旅游环境容量的研究进展(一般)

识记:国外研究概念;国内研究进展

第九章 社区旅游

一、学习目的与要求

了解社区增权理论;掌握社区、社区旅游、社区参与的概念和社区参与旅游 的模式;理解中国社区参与旅游的特点。

二、考核知识点与考核目标

(一)社区参与旅游的模式 ;中国社区参与旅游的特点(重点)

识记:社区参与旅游的途径;中国社区参与旅游的特点

理解:理解社区参与旅游的有效模式

(二)社区旅游概述(次重点)

识记:社区、社区旅游的相关概念

理解:社区参与

(三)社区增权理论(一般)

识记:社区增权的相关理论

第十章 新兴旅游

一、学习目的与要求

了解替代性旅游、温泉旅游、葡萄酒旅游、茶旅游的相关概念;掌握生态旅 游相关概念和生态旅游目的地的类型;理解遗产的属性和价值以及遗产旅游的特 色;熟悉我国申报和立项世界遗产情况。

二、考核知识点与考核目标

(一)生态旅游、遗产旅游(重点)

识记:生态旅游、遗产旅游的概念

理解:生态旅游目的地的类型;遗产的分类体系;遗产的属性和价值

应用:旅游与遗产保护

(二)替代性旅游、温泉旅游(次重点)

识记:替代旅游和温泉旅游地的相关概念

理解:温泉旅游地的开发

(三)葡萄酒旅游与茶旅游(一般)

识记:葡萄酒旅游和茶旅游的相关概念

第十一章 旅游开发的区域影响

一、学习目的与要求

掌握旅游开发对区域的经济影响;理解旅游对区域环境和社会文化的影响。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游对区域的经济影响;旅游对区域的环境影响(重点)

识记:旅游产业的经济特性;旅游与就业;旅游与就业;旅游与经济结构。 理解:旅游与经济发展的关系;旅游与收支平衡;旅游对区域的消极影响;

旅游总收入与旅游增加值;旅游与环境的关系;旅游对自然环境的 影响;旅游对人文环境的影响

应用:汇率对出入境旅游的影响

(二)旅游对区域社会文化的影响(次重点)

识记:旅游对区域社会的影响

理解:旅游对区域文化的影响

第十二章 旅游规划

一、学习目的与要求

了解旅游规划、旅游发展规划、旅游地规划的基本概念;了解国内外旅游规 划研究的发展过程、熟悉旅游规划的原则和程序、旅游解说系统规划;掌握旅游 旅游规划的层次和内容、旅游线路设计的理论和原则、旅游交通规划的内容;理 解区域旅游发展的类型、旅游住宿设施选址的原则。

二、考核知识点与考核目标

(一)旅游规划概述;旅游发展规划;旅游住宿和选址规划 (重点)

识记:旅游规划的概念;国内外旅游规划的发展;旅游规划的原则和程序; 区域旅游发展的类型;旅游发展规划的内容

理解:旅游规划的层次和内容;旅游规划的组成要素;旅游住宿设施选址 (二)旅游线路设计、旅游交通规划(次重点)

识记:旅游线路设计的机关理论;旅游线路的类型;旅游交通的概念

理解:旅游交通的类型和特点

(三)、旅游地规划、旅游解说系统规划(一般)

识记:旅游地规划的类型和内容、旅游解说系统的组成

理解:解说系统的模式

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中,按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规 定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系,后者必须建立在前者 的基础上,其含义是:

识记:能知道有关的名词、概念、知识的含义,并能正确认识和表述,是低 层次的要求。

理解:在识记的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法,能掌 握有关概念、原理、方法的区别与联系,是较高层次的要求。

应用:在理解的基础上,能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的 多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题,是最高层次的要求。

二、教材

1 .指定教材:

旅游地理学,保继刚、楚义芳,高等教育出版社,2012 年第三版

2 .参考教材:

旅游规划与开发(第二版),马勇,高等教育出版社

旅游资源开发与规划,杨振之,四川大学出版社

旅游开发研究-原理 ·方法 ·实践,保继刚,科学出版社

三、自学方法指导

1 .在开始阅读指定教材某一章之前,先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点 及对知识点的能力层次要求和考核目标,以便在阅读教材时做到心中有 数,有的放矢。

2 .阅读教材时,要逐段细读,逐句推敲,集中精力,吃透每一个知识点,对 基本概念必须深刻理解,对基本理论必须彻底弄清,对基本方法必须牢固 掌握。

3.在自学过程中,既要思考问题,也要做好阅读笔记,把教材中的基本概念、 原理、方法等加以整理, 这可从中加深对问题的认知、理解和记忆, 以利 于突出重点,并涵盖整个内容,可以不断提高自学能力。

4 .完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识, 培养分析 问题、解决问题及提高能力的重要环节, 在做练习之前,应认真阅读教材, 按考核目标所要求的不同层次,掌握教材内容,在练习过程中对所学知识 进行合理的回顾与发挥,注重理论联系实际和具体问题具体分析,解题时 应注意培养逻辑性,针对问题围绕相关知识点进行层次(步骤)分明的论 述或推导,明确各层次(步骤)间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1 .应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2 .应掌握各知识点要求达到的能力层次,并深刻理解对各知识点的考核目标。

3 .辅导时,应以考试大纲为依据,指定的教材为基础,不要随意增删内容, 以免与大纲脱节。

4 .辅导时,应对学习方法进行指导,宜提倡“认真阅读教材,刻苦钻研教材, 主动争取帮助,依靠自己学通”的方法。

5 .辅导时,要注意突出重点,对考生提出的问题,不要有问即答,要积极启 发引导。

6 .注意对考生能力的培养,特别是自学能力的培养,要引导考生逐步学会独 立学习,在自学过程中善于提出问题,分析问题,做出判断,解决问题。

7 .要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事,在各个能 力层次中会存在着不同难度的试题。

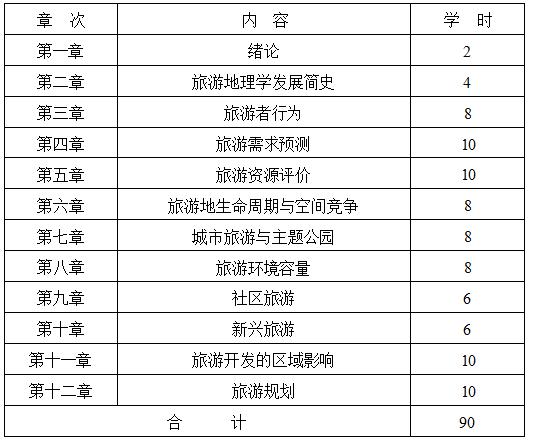

8 .助学学时:本课程共 5 学分,建议总课时 90 学时,其中助学课时分配如 下:

五、关于命题考试的若干规定

1 .本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章, 适当 突出重点。

2 .试卷中对不同能力层次的试题比例大致是:“识记”为 40% 、“理解”为 40% 、“应用”为 20%。

3 .试题难易程度应合理:易、较易、较难、难比例为 2 :3 :3 :2。

4 .每份试卷中,各类考核点所占比例约为:重点占 60%,次重点占 30% ,一 般占 10%。

5.试题类型一般分为:单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、 计算题。

6 .考试采用闭卷笔试,考试时间 150 分钟,采用百分制评分,60 分合格。

六、题型示例(样题)

一、单项选择题(本大题共■小题,每小题■分,共■分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1 .一个旅游地游客增长率下降,但总游客量仍继续增长并超过了常住居民的数量,则该 旅游地处于

A .探查阶段 B .发展阶段 C .巩固阶段 D .停滞阶段

二、填空题(本大题共■小题,每小题■分,共■分)

1.旅游者选择旅游交通运输方式时,主要受 ,距离和时间, 等因素的影响。

三、名词解释题(本大题共■小题,每小题■分,共■分)

1 .旅游心理容量

四、简答题(本大题共■小题,每小题■分,共■分)

1 .简述旅游资源国家标准分类的 8 大主类。

五、论述题(本大题共■小题,每小题■分,共■分)

1 .试论影响主题公园布局的因素有哪些?它们之间是关系如何?